伊藤悠貴と藤田真央の圧巻ラフマニノフ

- 池田卓夫 Takuo Ikeda

- 2019年3月30日

- 読了時間: 3分

まだ20代の日本人ソリスト、しかも男性2人が卓越した技と音楽性のすべてを注ぎ、信じられないようなケミストリー(化学反応)を起こした。

ロンドン在住のチェリストの伊藤悠貴(1989〜)は演奏だけでなくラフマニノフ、英国音楽の研究をライフワークとし、昨年夏にはウィグモア・ホール始まって以来の全曲ラフマニノフ作品によるリサイタルを成功させた。18歳でスイスの第27回クララ・ハスキル国際ピアノコンクールに優勝した藤田真央(1998〜)はまだ東京音楽大学に特別特待奨学生として在籍中ながら、リサイタルやオーケストラとの協奏曲のソリストとして、一線の活動を展開している。伊藤は母国でも2018年度の第17回斎藤秀雄メモリアル基金賞を授かるなど、すでに一定の評価を得ているが、今までに接した演奏では「大器の片鱗」しか聴こえてこなかった。藤田は藤田で、大型ソリストのイメージが強くて、室内楽での実力は未知数だった。その2人が初めて東京で組み、2019年3月29日、紀尾井ホールでロンドンと全く同じラフマニノフ特集のデュオに挑むというので「何を置いても聴きに行かなければ」と思った。曲目は作品番号20番台まで。レーニン革命を受け、1917年末にロシアを去る前に書かれた作品を並べた。

冒頭の「チェロとピアノのための2つの小品作品2」の第1曲「前奏曲」こそチェロの鳴りが足りず、ピアノも恐る恐るだったので心配したが、第2曲「東洋の踊り」で早くもペースをつかみ、終演まで好調を維持したのは幸いだった。前半は伊藤自身でチェロとピアノのために編曲した歌曲をいくつも弾いたが、「研究を重ねれば重ねるほど、ラフマニノフが一番大切にしていたのは『歌』なのだと確信します」と、プログラム冊子の冒頭に記していた。その言葉に偽りなし、チェロは名歌手の肉声のように美しく、繊細な歌を紡ぐ。ハイポジションの弱音で息の長い歌のアーチを架けるとき、作品にこめる伊藤の思いの深さに目を瞠る。やっと、伊藤の真価が聴けた。歌曲のピアノパートを担う藤田は、コンチェルト弾きの巨大な音量を完全にコントロール、「ピアニッシモから発想した音楽づくり」に徹して、びっくりした。単純な音量リダクションではなく、芯をしっかり通した弱音の出し方を心がけ、チェロの音をよく聴き、丁寧に和音の色彩を描き分けていく。フォルテは本当に必要な瞬間だけ、きっちりと決める。これほど品格確か、聴く者を陶然とさせる音楽を20代のソリスト2人が初共演で創造できるとは! 期待以上の収穫に、自分の気分も高揚してきた。

後半は大作、「チェロ・ソナタ ト短調作品19」。ここでの2人は前半の「弱音から積み上げる音楽」の基調を保ちつつ、それぞれが具える大柄のヴィルトゥオーゾ(名手)としての資質の封印を解き、作品の深く、雄大なスケールを余すところなく再現した。伊藤のラフマニノフにかける破格の情熱、究極の歌心を全身で受け止め、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲」を弾く瞬間を彷彿とさせる輝かしいタッチで盛り上げる藤田のピアノも素晴らしい。力演でも構造設計や和声への目配りを忘れず、大人の音楽に仕上げていて、唖然とした。

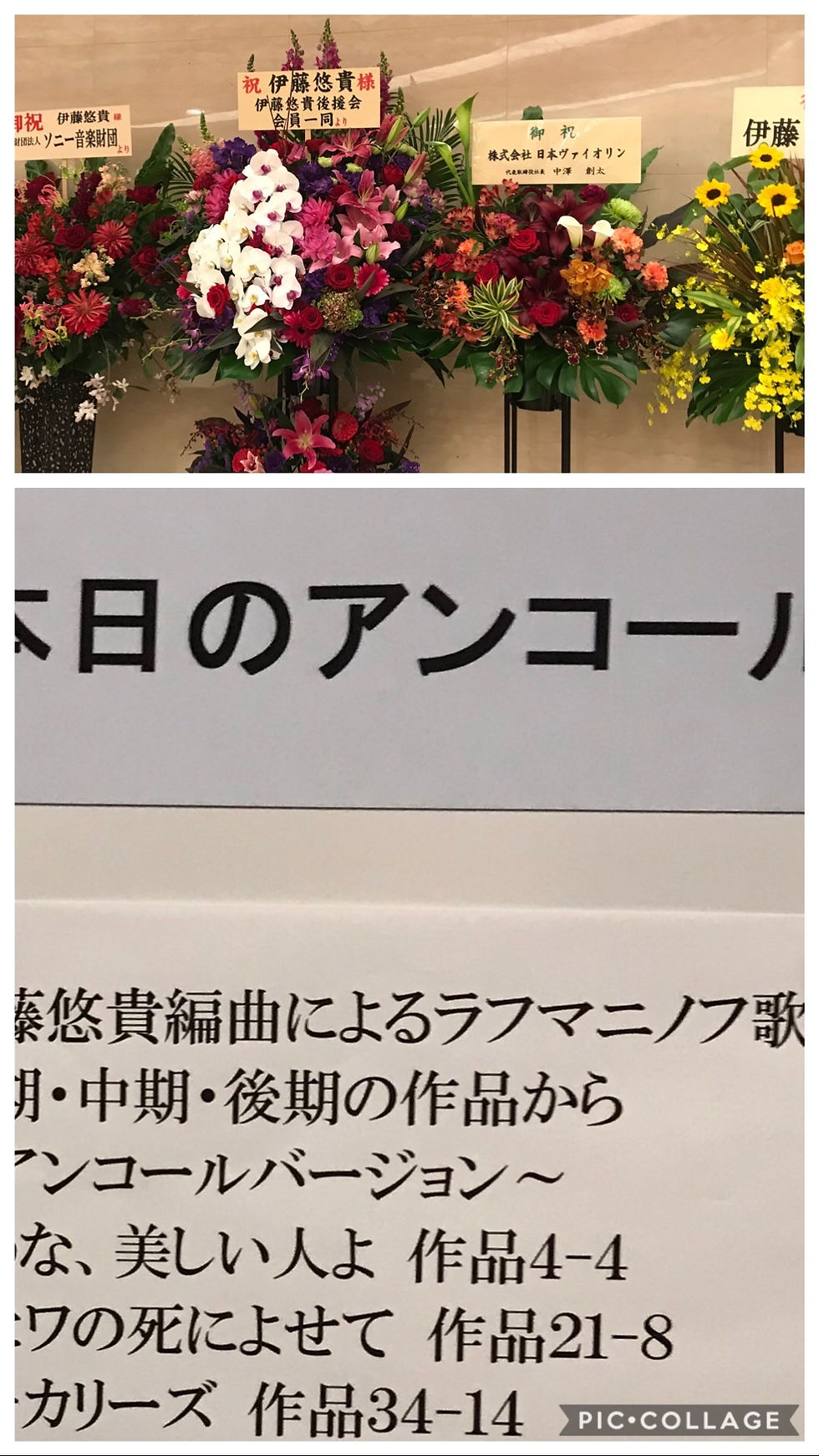

アンコールにも歌曲の編曲を3曲。最後は有名な「ヴォカリーズ」で締めた。終演後の楽屋には東京藝術大学の澤和樹学長や芸術院会員でサントリーホール館長のチェリストの堤剛ら、楽壇のお歴々も興奮の面持ちでつめかけ、2人の大きな成果を祝福した。堤さんと目が合ったので、「久しぶりに、弱音を重視した音楽を聴けて幸せでした」と話しかけたら、私の肩をポンとたたかれた。それほど皆、幸せな気分に浸っていた。Bravi!

コメント